让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

历史是王人备客不雅的吗?历史学是科学照旧体裁?史学家的联想力与历史真实应如何均衡?历史与玄学有什么区别与筹商?……这些困扰着繁密学习者、辩论者乃至历史爱好者的中枢问题,如今得到了系统性的探讨与呈报。

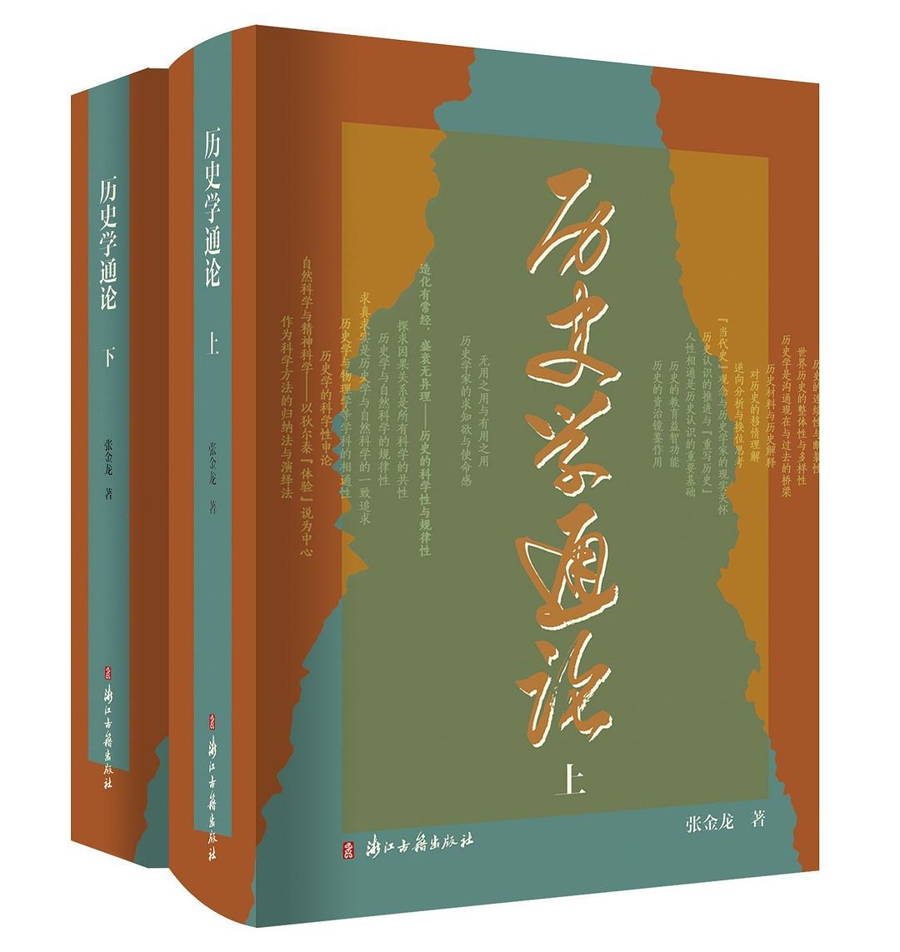

近日,都门师范大学历史学院张金龙说明注解推出史学表面新著《历史学通论》。该书存身耐久实证辩论,直面历史的客不雅性与主不雅性、历史学辩论步履等中枢议题,系统构建批判性与想辨性兼具的历史贯通论体系,为专科辩论及历史教学提供了要紧的表面参照与步履论启示。

全书由十个专题及一篇附录组成,内容笼罩历史客不雅性与主不雅性、历史学的科学性与体裁性范围、历史学与玄学的关系、历史真实的多重维度,以及新材料对辩论步履的影响等一系列史学表面中枢命题。作者创造性地将批判历史学与想辨历史学步履相交融,既融汇了自身多年的史学辩论实施经历,又竣事了对历史贯通的深度表面千里淀,使抽象的史学表面呈报兼具想辨深度与实施救援。

日前,张金龙讲突围绕《历史学通论》的学术不雅点与想想头绪等内容,采纳了本报记者专访——

问:您在《前言》中提到本书写稿“熟谙偶然”又“自有深远的缘分”。作为一位耐久从事具体辩论的学者,如何界定《历史学通论》在您学术生涯中的独到兴趣?您撰写这部“通论”,希望为中国面前的史学表面辩论或实施提供如何不同的声息?

张金龙:我之是以说“本书的写稿熟谙偶然,完全出乎猜想”,是因为在撰写本书之前,我从来莫得想过要写一部纯表面性的学术文章,天然以前在论著中对表面问题时有触及,但主要照旧针对具体问题而发。在《北魏政事史》的“总序”中虽曾述及我的史学主张,但只是在援引多少学界寰球不雅点的基础上作念了抽象性的申述汉典。说本书的撰写“自有深远的缘分”,是因为我虽耐久辩论具体历史问题,但从初入史学之门时起便对史学表面领域多筹商注,曾经负责研读过一批表面性的史学文章,并对之颇感风趣。约莫从十年前运行的多少年,我在随时口占的“诗歌”(非严格兴趣上的近体诗)中时常触及对历史终点与现实的关系的贯通和清爽,既有宏不雅,又有微不雅,不限主题和内容,也包括天然科学等领域,为本书的撰写奠定了一定的基础。至于本书撰写的更平直的动因,则与我为《北魏社会经济轨制辩论》撰写“弁言”时的研读和想考筹商。我是先系统研读经济学和社会科学表面文章,再系统研读史学表面和历史玄学文章,进而膨胀到与本书内容联系的总计领域,不错说是层层递进,头重脚轻紊,从而使得视线贬抑膨胀,贯通也随之鼓动。如果莫得以前四十年的历史学辩论和写稿经历,莫得长期以来的表面风趣和阅读基础,应该就不会有本书的写稿。

对我而言,本书的写稿就像作念了一场“春秋大梦”,不外这个梦是真实的而不是虚伪的。即即是在完资本书不久的今天,我都不敢联想不错完成这样一部文章。不管如何,在写稿本书前不久,我并无写稿本书的遐想,只是由于各类机缘赶巧,才促成了本书的撰写。其实,不仅是本书,我已出书的绝大部分文章也存在访佛情形。如若此一时,包括本书在内的多部文章都不可能完成。不错说,历史学家的主不雅性与辩论对象的集结是有机缘的,收拢了机缘,对峙不渝地勇猛,有时就能结出硕果。这种跟着机缘和一时风趣来进行写稿,有意也有弊,其他遐想多年的论题只可被甩掉,弗成不说是一种缺憾。如果要界定本书在我学术生涯中的独到兴趣,大要不错用“遗址”或“不可想议”来抽象。

本书的撰写有一个目的,借用好意思国驰名历史学家彼得·诺维克的话说,“本书的写稿……它的目的是为了唤起历史学家,我的同业们,对咱们从事的使命属于什么性质有更强的自发坚决,亦然为了让历史学界除外的东谈主们对咱们正在为之振奋的业绩有愈加深刻的清爽,换一种格式来看待咱们为他们呈现的效率以及通过这些效率刻毒的主张”。而拙著的写稿不错说在呈现我个东谈主对历史学联系表面问题的基本主张的同期,有时亦然为了向历史学界以及本书内容所触及的玄学、体裁、经济学、社会学、栽培学以及天然科学等联系学科的辩论者和读者抒发对于历史学的性质、价值和兴趣等等方面的贯通,为历史学的学科定位提供一部总计这个词性清爽的文章。

问:本书庸碌引鉴中外想想,变成“对话”体作风。在您看来,这种“对话”自己是否就是您构建表面立异的中枢步履?面前中国史学表面诞生,应如何进一步深化与西方表面的对话,并激活中国传统史学的表面资源?

张金龙:我在本书《前言》中说:“著者绝无建立表面体系的才调,更无此决心和信心,本书只是对与史学表面或历史玄学筹商的多少问题在先哲高论基础上发表一些个东谈主浅见,以抒发一位数十年从事具体历史问题辩论的专科学者对子系问题的想索。”毫无疑问,在出书本书之前,我是史学表面学界的局外东谈主和外行人。表面体系的建立频繁需要长年浸淫于斯的专门家来完成,具体来说,史学表面体系的建立需要具有深厚玄学教悔的历史学家来承担,历史玄学体系的建立需要具有宏大历史教悔的玄学家来承担。我作为这一领域的新东谈主,十分明晰我方的残障场地,故本书谈理不在于建立表面体系,而在于对诸多表面问题在学界以往联系论说的基础上进行批判性阐释和清爽,刻毒我方的见识。近代以来数百年的想想程度中,有诸多想想家、表面家和学者对历史学表面联系问题,既有系统性的建构,又有经历性的言说,还有偶发式的随感,可谓无独有偶,不堪摆设。不管是学术的最初,照旧想想的普及,表面的完善,都体现了长江后浪催前浪,或者说是站在巨东谈主的肩膀上登高望远,简直莫得或很少是幽谷起高楼,或夷平之后的全新重建。但是,咱们看到的绝大多数文章却很少说起或完全不说起前东谈主的论说或贯通,似乎书中所言都是作者自出机轴。有时这是玄学界、想想界的成例,但作为历史学者,我认为照旧应该撤职历史学界言必有据的传统——我方的文章既弗成掠前东谈主之好意思,又要对前东谈主的成说进行考释辨析;既弗成因袭成说而无所发明,也弗成只是为了标新而立异。本书通过援引和考辨,对以往有价值的想想和不雅点——无论出自何家何派——给以犒赏,也对偏见和谬说给以驳正。本书的写稿大体即是按照这样的想路进行的。

不错说,对话、批判、辨析和诠释就是本书的写稿作风,在尊重前东谈主表面效率的基础上进行综合辩论以竣事立异和龙套,有时应该是今后史学表面和历史玄学发展的一条旅途。至于中国传统史学的表面资源,一百多年来,辩论中国史学史和史学表面的几代学者作念了多数使命,尤其是对《史通》和《文史通义》两部伟大的史学表面文章的阐释,取得了前所未有的得益,对其他史著中的史学表面资源的发掘也作念了一定的使命,如果与西方史学表面和历史玄学作念深度的对话和融通性辩论,有时有助于更好地激活中国传统的史学表面资源。此外,还弗成局限于史部和经部文件,子部和集部文件中也蕴含着多数的史学表面和历史玄学资源,亦然学界需要加以措意的,本书对此虽有所涉猎,但毕竟不是专门辩论,故而还有大大拓展的必要。作为辩论者来说,膨胀眼界和想路十分必要——西方史学表面和历史玄学辩论者应该普及中国传统历史文化教悔,中国史学表面和历史玄学辩论者应该普及西方传统历史文化以及史学表面和历史玄学教悔,只消这样,才不至于固步自命,偏于一隅而无牵无挂。

问:能否具体谈谈,经济学等社会科学(致使天然科学)的想维步履,如何具体地触发了您对历史学自身表面的重新扫视?这种跨学科视角对本书的构想产生了哪些实质性影响?

张金龙:我在《前言》中谈到本书的写稿启事时曾说,在对《北魏社会经济轨制辩论》一书的修改定稿历程中,“有坚决地阅读了多数经济史和经济学的经典论著,希望能够从天下经济史以及同经济学表面集结的维度对子系问题作进一步想考和探究”,而其具体诈欺在该书中也有较多体现。参考和引证经济学和社会科学联系表面进行辩论,不管对深化贯通照旧膨胀视线都具有要紧作用,既有助于全面深刻地舆解联系问题,也对惩处某些悬而未决的难题提供了很大助益。这使我贯通到,跨学科想维对于包括历史辩论在内的科学辩论取得龙套必不可少,尤其是对于具有边际学科和交叉学科性质的辩论领域,更有必要充分诈欺联系学科的表面和步履进行辩论,如经济史辩论至少应该诈欺历史学和经济学两个学科的表面和步履,政事史辩论至少应该诈欺历史学和政事学两个学科的表面和步履,想想史辩论至少应该诈欺历史学和玄学两个学科的表面和步履……表面辩论同样也应该具有跨学科想维,诈欺跨学科步履。由于我对经济学表面文章有较多研读,故而在写稿本书时也就终点关注自亚当·斯密以来的经济学行家们的联系言论和想想步履。不仅如斯,有不少驰名经济学家在经济史领域亦然很有造诣的,他们的史学不雅点对于深化历史学表面具有平直的参考价值,在本书之前,似乎很少有史学表面家进行关注。其他学科也具有相似性。由于本书触及的诸多论题都是跨学科的领域,故而在写稿中引证不同学科领域的联系论著并进行阐释和批判性清爽,这是深化对子系问题清爽的必要步履。

历史学表面是历史学和玄学的交叉学科,历史学家、史学表面家和历史玄学家的联系论说天然是首先需要参证的,不以历史玄学名家的玄学家和想想家的文章也有必要进行参考。有不少特出的科学家亦然玄学家、想想家,他们对科学问题的玄学想考尤其值得关注,写稿本书时除系统阅读《爱因斯坦文集》等文章并援用了他的不少论说外,还对其他伟大物理学家如牛顿、狄拉克、玻尔、海森堡、杨振宁、李政谈等东谈主的言论有所涉猎,也对数学行家广中平祐、丘成桐等东谈主的不雅点时有援引。不管中西方史学,文史不分家都是一个悠久传统,而史学的艺术性即是体裁性的体现,本书在关注黑格尔《好意思学》、鲍桑葵《好意思学史》等西方玄学家的艺术不雅的同期,还通过体裁家和体裁驳斥家的艺术不雅来贯通艺术性问题,如对朱光潜、钱锺书及艾略特、巴尔加斯·略萨、古尔纳等文豪的艺术不雅的引证。艺术性与科学性是对立长入的关系,伟大科学家对科学的艺术性问题的不雅点对咱们清爽历史学的科学性和艺术性不无助益,本书对此也作念了一定尝试。总之,落寞性和自主性是某一学科得以成立的前提,但作为东谈主类的科学学科,又具有广大性和重叠性,尤其对于某一学科的表面咱们弗成完全孤迅速进行清爽和建构。

问:您在书中强调“下马看花”原则,但在历史辩论中“事实”的构建无法完全脱离阐释,您如哪里理“可信史实”与“历史解释”之间的关系?同期,对于现代辩论者,哪些“正确的想维格式”或表面器用最为不可或缺?如何保持其绽开性和更新才调?

张金龙:本书对历史事实与历史建构或历史解释(阐释、诠释)问题极为关注,除一(三)(四)(五)、二(五)四节进行了专门证明外,在本书其他部分也多有触及。历史天然是以前细目发生了的事实,但后世所能了解和贯通的历史却只是曾经发生的历史的极小的部分。历史的其后者只消通过流传下来的千般各样的历史遗存——最主要的是文件贵府——来了解和贯通过往的历史。莫得事实就无所谓历史,因此,细目发生在历史上的真实存在过的事实,或者说发现历史事实和揭示历史真相,是历史学最要紧的谈理之一,详备地记叙历史事实也就成为历史学家的要紧职责。天然,历史事实并非能够自我呈现,它的真容必须通过历史学家的文本表述而得以展露。历史学家要进行贵府的征集整理、考据辨伪、分析归纳和抽象综合,在细目历史事实的同期,还要阐释历史的兴趣,纪念历史的经历陶冶,以机动兴趣的历史故事感染东谈主,使读者从历史阅读中增广见闻、扩大眼界、得到乐趣。历史事实是客不雅的存在,但历史事实的建构和历史兴趣的阐释却是历史学家主不雅性的体现,历史学家的主不雅性要以述说历史事实和揭示历史真相为旨归,也就是说主不雅性要受到客不雅性的制约,历史学家弗成像体裁家那样不受制约地虚构故事。历史最主要的属性就是真实性,史实的可信是历史真实性的前提,历史学家建构的历史事实必须确乎有据,这是历史学的底线。反之,不管打着什么名号的“历史”都口舌历史,从这样的“历史”中所得到的所谓历史的兴趣都与历史无关。

历史是由东谈主的行径所创造的,东谈主类的想想和行径组成了历史的基本内容,中国古代“左史记言、右史记事”,不错说收拢了历史记录的重要。在发现和细目历史事实、阐释历史兴趣时,任何时候都弗成忽视东谈主的成分,东谈主之为东谈主,就在于东谈主性重叠,这是历史贯通的基础。天然东谈主性有善有恶,深入万端,并非千人一面,切忌机械地静止地贯通东谈主终点创造的历史。咱们既要看到历史的全体性和长入性,也要看到历史的千般性和复杂性。在历史辩论中逻辑想维和辩证想维缺一不可。面对千般各样的表面,历史学家既不应一味地拒斥,也不应毫无辩别地全盘经受,要根据辩论对象的需要取舍相应的表面器用,但无论如何,可信的史实都是历史辩论的基础,“下马看花”应该是历史学家恒久弗成背弃的原则。历史辩论天然有其传承已久的表面和步履,但辩论者也应该对新的表面和步履保持绽开立场,以包容的心态采纳新的表面和步履,不外也需要珍重,新的表面和步履有可能水土不服,有必要批判地进行吸纳,而不是并为一谈地为我所用。对于驰名的后现代主义史学表面家海登·怀特的不雅点,本书既有肯定性援引,但更多的照旧对其言论的批判和辨驳。对于在二十世纪最有影响的年鉴门户的结构史不雅,本书也选用了访佛的立场。

问:您刻毒历史学是“科学性与艺术性的辩证长入”,并将“联想力”视为重要才调。能否例如说明这种长入如安在辩论与写稿中具体体现?更要紧的是,如何差异基于史料的合理“历史联想”与体裁虚构?史家应如何把合手机动叙述与可靠述说之间的均衡?

张金龙:历史学的科学性与艺术性是困扰历史学界好多年的首要问题,一般来说,客不雅主义史学强调历史学的科学性,后现代主义或叙事史学强调历史学的艺术性。后者简直不承认历史学具有科学性,而前者天然并不否定历史学具有艺术性的一面,但认为科学性是历史学最骨子的属性。我招供历史学既具有科学性又具有艺术性的主张,或者说历史学是科学性与艺术性的辩证长入,这与说历史学是客不雅性与主不雅性的辩证长入是完全一致的。天然历史学的科学性更为根底,但艺术性并非无伤大雅,两者是“相得益彰的关系,可谓你中有我,我中有你,或者说是一体两面的关系——科学性是正面,艺术性是反面,就像钱币一样,只消后头图案肯定莫得任何使用价值,但只消正面图案推行上亦然废品”。正如《英国历史驳斥》发刊辞所说,“乏味的历史时时是顽劣的历史”,历史辩论的效率应该“能以澄澈且别有六合的面容呈现”。在我看来,“给严肃的科学文章披上丽都的外套,不仅无损其科学性,而且还能够惜字如金,致使于如虎添翼也不是莫得可能”。古代伟大史家的文章之是以能够彪昺日月,时时与其高尚的艺术性密不可分,如中西方古典史学的精品——司马迁《史记》及希罗多德《历史》——恰是由于体现了高尚的艺术性,才能够在历史上耐久流传并施展持久的影响力。兰克史学以“如实直书”为宗旨,也就是“用全部领有的科学和博学妙技去再现历史真实”,而他还被誉为“一位伟大的艺术家”,“以诗东谈主的立场面对历史天下,极其是非地感受和抒发出红运、生活的悲催、天下的全部光彩和行径者的伟大自信。他的作品将历史与诗歌所特有的生活坚决交汇在一谈”。汤普森在述及德国宗教史门户首创东谈主韦尔豪曾的精品《阿拉伯帝国终点崩溃》时说:“这位伟大的宗教史家的机动的联想力,亲切的构想和历史的逻辑性在这部书里都深入得已达到最高建树。”所谓“机动的联想力”,主要是指其翰墨抒发的艺术性,而这是建树一位伟大史家的必备要求。

历史学家的建构、构拟或重现——不管主不雅性如何施展——都不可能是无米之炊、无米之炊,杜撰杜撰或恣意估量都是与历史学原则以火去蛾中的,也不可能响应推行的历史或曾经发生的以前。天然,历史学并不排斥合理的“历史联想”,天然有可能莫得具体的史料依据,但一定弗成与已有的可说明的史料相冲突,也要与基于可说明史料而变成的历史贯通或历史文本不存在逻辑悖谬,天然也弗成违背事理和学问。基于史料的体裁虚构属于历史体裁,完全不错不受史学规则的制约,作者尽不错张开联想的翅膀而游刃多余。历史文本的最终呈现存着无法避让的预设前提,离开了可说明的史料,任何历史文本都会丧失其存在的情理,而体裁作品——并非全部——天然也会有事实救援或者说要响应社会现实,但却不会以具体的可说明的事实为依据,不管是故事情节照旧东谈主物言行,都可任由作者自行建构——纯虚构。史家的确应该充分把合手机动叙述与可靠述说之间的均衡,在我看来,“真实无妄是历史学的人命力场地,故而历史学在能真实而又机动时,取机动;在真实而弗成机动时,则务必取真实”。

问:书中特殊爱好“作为历史和史学创造者的东谈主的成分”。这是否是对过于强调结构、话语的史学表面的一种反想?您如何清爽历史学家的“主不雅性”与其对“客不雅性”追求之间的辩证关系?

张金龙:历史和史学都是由东谈主所创造的,莫得东谈主便莫得历史,更莫得史学。东谈主的言行或者说东谈主的想想和行径创造了历史,而呈现过往历史的史学作品亦然由东谈主写稿出来的,这是历史学应该爱好东谈主的成分的根底原因。历史辩论中爱好万古段的结构史——诸如经济史、社会史、轨制史、习俗史等——天然很有必要,但弗成因此而马虎或忽略中、短时段的场面和事件史——主要是政事史,历史的势必性和偶然性应该并重,这是历史的应有之义。咱们既要关注历史上的特出东谈主物和豪杰豪杰,也弗成忽视普罗民众和芸芸众生,前者时常成为历史辩论的重点场地,既是因为他们在历史上施展了举足轻重的作用,亦然因为联系的史料记录相比丰富,不错张开充分的辩论。最近几十年,微不雅史学和新文化史成为历史辩论的热门,眼神向下或从下到上的辩论常为东谈主们津津乐谈,庸东谈主物的生活和红运时时能引起东谈主们更多的共识,这对旺盛史学园地无疑大有益处,但也弗成因此诽谤对要紧东谈主物和首要事件的辩论。不管如何,首要东谈主物是期间前行的引颈者,他们的力量频繁能够左右场面的程度和发展办法,天然也就弗成被拆除在历史之外。至于首要事件,乃是历史长河中的波涛彭湃,影响和左右了历史的程度,改革了历史的趋势,其要紧性自不待言。历史学不仅弗成不辩论要紧东谈主物和首要事件,而且还要作念重点辩论。

历史辩论的对象是外皮于历史学家的客体,客不雅性是其主要脾性。不错说莫得历史学家的主不雅性就不可能产生新的历史叙事——历史文本,历史叙事是建立在历史学家的主不雅性对历史经历或历史事实——记录于档案材料等文件——的客不雅性的贯通基础上的,莫得历史学家的辩论和写稿,多姿多彩的历史面相不可能自动呈现出来。天然说历史写稿中所取舍或新发现的“事实”具有客不雅性,但历史学家对事实的取舍历程以及在此基础上对事实的清爽和评价则是主不雅性的体现,或者说历史学家按照其所处期间的广大限制和价值标准从事其辩论使命,乃是历史学家主不雅性对历史事实客不雅性的一种响应行径。一方面,如果历史事实并不存在,历史学家天然不可能进行辩论使命;另一方面,如果莫得历史学家的辩论行径,历史事实同样也不会自动呈现其历史兴趣。对合并个历史事件,不同的历史学家的文本深入肯定不会完全相通,但基本的事实不应该有太大收支,至于历史兴趣的阐释,目田度天然更大,但也弗成是公说公有理、婆说婆有理,如对于二战工夫的法西斯暴行不管如何也弗成认为是值得肯定和推奖的。事实判断是历史学的根基,但价值判断也不应排斥在历史学之外。以响应客不雅性并升华和强化其品性为鹄的的主不雅性,不错说就是好的主不雅性,而污蔑和羁系客不雅性的主不雅性则是坏的主不雅性,发达好的主不雅性应该是总计科学辩论的根底撤职。

问:您刻毒“时序弗成极端是历史最大的特征”,但又强调历史发展的千般性与叛逆衡性。这种看似矛盾的长入,如何匡助咱们更深刻地舆解历史的贯穿与断裂?

张金龙:尽管历史的趋势未必一直都是进取的,反复、鬈曲致使倒退在历史上级空见惯,但历史的程度却是跟着时辰之流一齐上前,历史最大的特征就是不走回头路——以前、现在和畴昔的时序不可逆转。乾隆诗句“昨日之昨不可追,当天之今去若驰”抒发的就是这种特征。爱因斯坦所说“因果律弗成极端”“时辰弗成倒以前”“将来弗成影响到现在”即是对历史脾性的允洽抽象,这意味着在贯通历史问题时对于时序和因果以及以前和现在的关系都弗成进行回转。总体上来说天下历史具有全体性和长入性的特征,但并不料味着天下历史就是铁板一块,因为历史是在不同的区域和空间上献技的东谈主的行径的事件流,亘古亘今,东谈主类天下并非完全长入在一个体制之下,而是分属繁密不同的群体之中,不同的族群、民族和国度都处在各自有异的历史程度之中,即即是合并个国度,由于地域或东谈主群的不同,其历史程度也可贵长入,不错说复杂性、千般性和叛逆衡性是天下历史更为骨子的特征。

综不雅东谈主类历史,不错看出历史的发展变化并非整王人齐截,而是浪潮滚动,其中既有秉承和延续,也有变异和断裂。一般来说,社会程度越逐渐,秉承和延续性就越大;社会程度越快速,秉承和延续性就越小。不外也不竟然,在快速变动的程度中能够保持历史传统的社会也照旧存在的,同样也不拆除会有割裂了传统却仍然程度逐渐的社会。天然,活着界不同国度不同民族之中历史的贯穿性并非都能够得到保证,历史贯穿性被打断的征象应该说更为常见——尤其对于那些曾经在历史上出现过却又淹没了的莫得留住翰墨记录的族群或端淑而言。但不可否定的是,只消有历史历程,就一定会有“贯穿的发展”,只不外发展不一定意味着老是前进和最初。

历史上的千般类型的端淑天然有些通过历史的贯穿性而传承于今,但也有不少端淑却从历史上淹没了。以宗教端淑而论,基督教、释教、伊斯兰教和萨满教等都以千般不同的格式延续于今,而古埃及的宗教和祆教、摩尼教等则隐入历史而未能传诸后世。即即是延续于今的端淑,同其原初形态也有较大的变异,如释教在传入中国及东南亚和东亚列国后所发生的不同变化。各类大小端淑或国度、族群的淹没在历史上更是司空见惯,说来话长。端淑或国度、族群的兴隆替一火既有里面成分,也有外部成分,既有社会成分,也有天然成分,有的主要是由单一成分所主管,有的则是两个或多个成分综合影响的限定。应该说,秉承和延续是历史的要紧特征,而变异和断裂同样亦然历史不可忽视的特征。在贯通历史问题时既要看到历史贯穿性的一面,也弗成忽视历史阻隔性的一面。相比而言,历史的贯穿性时时是变态,而历史的阻隔性反倒更多的是常态。越是久远的期间,历史的贯穿性越进犯易维系,如中国的史前端淑被誉为“满天星辰对什么”,但的确在后世能够承诺光彩的却只消其中的少数几颗,绝大多数的被定名为“文化”的端淑并未能够在三代以后延续发光,更不消说穿越几千年的历史长河而在今天还能够延续存在。

问:本书特色是“表面筹商推行”。集结您四十年的经历,您认为一位实施历史学家的表面想考,具有哪些不可替代的价值?在目下跨学科配景下,史学应如何有用经受其他学科表面,同期幸免“表面先行”导致的史料误读?面前最大的学科壁垒是什么?

张金龙:您对本书特色的抽象十分到位,这亦然我我方的守望。作为一个以具体历史问题的辩论为专科的历史学者或者说“实施历史学家”,我对史学表面或历史玄学——“想辨历史学”——问题的想考,不敢奢求会比专门的史学表面家或历史玄学家有更为高妙的眼力。不外,似乎还莫得一个专科历史学家像我这样系统而全面地辩论对诸多史学表面和历史玄学问题的想考和贯通,故而本书也有有别于史学表面家或历史玄学家所写文章的特色。集结繁密历史学家和我个东谈主的辩论经历来证明表面问题,不错说是本书写稿的特出特色。此外,本书还与许多得益斐然的历史学家、史学表面家或历史玄学家以及特出的科学家、体裁家、经济学家、社会学家等进行“对话”,体会和感悟他们的精彩论说,颇能启东谈主心智,甚或翻然醒悟,他们的翰墨给我的写稿提供了很大的动能。我从阅读和研讨中得到的愉悦和幸福感成为克服勤快的要紧能源,是以我在《前言》中向那些以伟大的想想惠及他东谈主的智者——“历史头脑”和“玄学头脑”——抒发了敬意。作为专科历史辩论者,对史学表面或历史玄学问题的想考似乎也离不开专科本能,本书有时更多地照旧体现了批判历史学的步履,而与历史玄学家所采纳的想辨历史学的步履有着区别,故而也不错说本书是一册将批判历史学和想辨历史学步履集结起来的作品。

表面探索和表面立异需要相当的勇气和聪惠,天然更要付出贫穷特出的勇猛,即便对历史玄学家和史学表面家来说,对历史学进行玄学想考或表面想辨也未必纵情,对我这个曾经的“外行人”来说,其艰苦程度无庸赘述。正如德国驰名体裁家、历史学家、玄学家席勒所言,“一东谈主在真谛国度获取的东西,受益的则是总计东谈主”。我在耐久的学习和辩论中曾受惠于无数的知识创造者,同样我也希望本书也能够对他东谈主有益——哪怕只是是从我援引的伟大想想家和学术行家的翰墨中受益。

天然我在书中特殊强调历史学的学科自主性,但不可否定的是历史学的确也具有综合性,即即是辩论平日史而非专门史,辩论者也应该具有多方面的学识,不仅要爱好史实,也应该样式历史玄学和史学表面,同期还有必要样式其他学科的辩论效率和表面贯通。就我撰写本书的经历而言,如果只是局限于传统的史学表面或历史玄学,对许多问题的清爽和贯通就难以达到目下的程度,致使有些论题的刻毒也不大可能,更遑论对之进行辩论。以步履论辩论著称的奥地利经济门户首创东谈主卡尔·门格尔认为,“最首要的科学效率多出自那些不测探究步履论之士,而最伟大的步履论大家则很少能证明我方是某某学科中终点特出的学者”。只辩论步履而不擅具体辩论,亦然难以作念出特出孝敬的。他山之石,不错攻玉,历史学家在谨守历史学步履的同期,膨胀贯通视线,广纳博采,和会贯通,有时是推动历史学立异和进展的一个要紧路线。天然,在AI期间历史学辩论究竟如何进行才是坦途,应该说照旧一个值得不雅察的征象。至于本书,完全由东谈主力完成,这是应该向本书的读者进行交待的。

问:本书全面揭示了历史学的多重作用,在现代社会,您认为历史学最亟待强化的社会功能是什么?同期,在数字化、全球化期间,历史学作为“东谈主类记念和贯通才调的围聚体现”,濒临的最大机遇与挑战是什么?本书是否隐含着对畴昔史学发展办法的期待?

张金龙:不管中外,历史学都曾一度或几度成为显学,但另一方面,史学无谓论的呼声也一直未始阻隔。历史学究竟有莫得用,其用若何,就成为萦绕在历史学东谈主耳边挥之不去的噪音。有繁密的历史学家和史学表面家曾经就此发表看法,但能够服众的说法却未见到。本书在前东谈主基础上对此多有言说,自认为对史学的社会功能或其作用得出了至少能够劝服我方的贯通。作为“东谈主类记念和贯通才调的围聚体现”,我认为历史学最主要的功能是为东谈主类的来路和身份作念出定位。就个东谈主来说,我(你、他、她)的来路,我是什么身份,这是要由我的诞生和经历来细目的。不管诞生和经历,都是我独到的有别于他东谈主的历史。如果我失去了我的历史,意味着我丧失了我的记念,我就不知谈我的来路,也无法知谈我是谁,我在我方活命的天下上也就莫得了存身之地。这样的贯通同样适用于作为在一个民族和国度中生活的“咱们”和在全天下生活的全东谈主类。如果咱们——无论是一个民族、国度照旧全天下的东谈主——不知谈咱们的历史——来路和身份,意味着咱们对于我方的诞生和经历完全腌臜,意味着咱们丧失了咱们的记念,也就无法知谈咱们是谁,咱们在我方活命的天下上也就莫得了存身之地。如果在AI期间,咱们弗成将咱们的历史或记念——来路和身份——掌合手在咱们我方手中,而是完全交给了AI或机器东谈主,那咱们就不再是咱们,而是它们。果如斯,则东谈主类将会是徒有其形而莫得其神的AI或机器东谈主。不知谈当下或今后的东谈主类是否快活将我方的精神完全交由AI或机器东谈主掌控。天然这种说法只是一家之言,希望东谈主类在久远的将来仍然是具有落寞精神和目田意志的聪惠人命。要保持东谈主之为东谈主的身份定位,就弗成莫得作为东谈主的独到的历史,正因如斯,我仍然服气:“不管快活不肯意,历史一直都会是东谈主类的陪同物,因而对历史的记录和辩论也会伴跟着东谈主类社会走向畴昔,这不只是是历史学作为一个学科或劳动的存在问题。”

对于历史学的作用或社会功能,我认为它既是无谓之用,亦然有用之用,而且照旧大用。如上所说,历史不错说是一个东谈主、一个民族、一个国度最权贵的记号:我之是以是我,是因为我是父母的孩子,有我独到的经历,我身边的任何东谈主——不管是否沾亲带故都不可能取代我,天然我也不可能取代别东谈主,组成我的独到的精神成分或者说落寞精神和目田意志,就是我独到的历史。中国东谈主之是以是中国东谈主,是因为咱们都领有从三皇五帝以降的数千年的历史,如果咱们不知谈、不承认或不再领有这个独到的历史,那咱们就枉为中国东谈主。民族招供感和民族自重感缘于咱们值得招供和自重的历史。不错说历史既是个东谈主的亦然民族的精神家园。我在书中以孔子为例来说明历史的要紧性,指出“历史知识之要紧,如何评价都不为过”。孔子自谓“我非不学而能者,好古,敏以求之者也”,标明对历史知识的学习和探求乃是孔子知识结构得以建立的根底前提,不错说莫得对历史知识的学习和探求也就莫得历史上的孔子,六经的整理和儒家学说的创立天然也都莫得可能。如果莫得了孔子和六经的中国历史文化一定会是另一番征象,也必定不会滋长出现在的中国东谈主终点家园——大一统的中国。

此外,本书还认为历史的作用或功能不仅体现在资治和栽培等精神方面,而且还能带来实实在在的经济遵守,千般历史文化产品是组成文化产业的要紧内容,能够产生现实的经济效益。狭义的东谈主文经济学或文化经济学辩论的对象,其中与历史筹商的内容应该说占有很大比重。此外,历史上东谈主类的物资性创造不仅能够造福现代,也能够造福后代,这在长城和大运河等物资性历史遗存上有特出的深入。

问:您主张“历史学是相通现在与以前的桥梁”,强调“历史学家不具备展望畴昔的才调”,那么历史学的“资治镜鉴”作用应通过何种具体机制竣事,才能幸免浅薄的历史比附或教条式的展望?

张金龙:我说“历史学是相通现在与以前的桥梁”,而如果此一时,若到将来来看现在,天然也不错说历史学是相通畴昔与现在的桥梁——只不外其时的“畴昔”已是现在,现在却又变成了“以前”。畴昔的发展变化天然离不开历史影响的成分,但现在的影响彰着更大——历史的传承经过现在的过滤而留传到畴昔的成分远比现在所留传的为少,而现在的成分留传到畴昔的则要大得多,因此,以辩论以前为对象的历史学家对畴昔的贯通远比以现在为辩论对象的那些学科的学者的贯通更少,其对畴昔的展望才调无疑要弱于辩论现在的那些学科的学者。如对政事局势发展的展望,政事学家强于历史学家;对经济局势发展的展望,经济学家强于历史学家;对国外场面发展的展望,国外政事和国外关系学家强于历史学家;对搏斗场面发展的展望,军事学家强于历史学家……不仅历史学家不善于对畴昔进行展望,就是辩论现实问题的大家学者要对畴昔作念出准确展望亦然难乎其难。历史上曾有历史学家进行展望的前例,总的来看个别历史学家对历史的趋势或走向的展望确有若合符节之处,但简直莫得历史学家能对具体的历史事件作念出准确展望,像林肯遇刺、巴黎公社爆发、苏联解体、马杜罗被掳之类的事件,莫得哪位历史学家能作念出准确展望。即即是像特朗普重新当选、何东谈主得到诺贝尔奖之类,要作念出准确展望也有很浩劫度。似乎有经济学家曾对经济危境的爆发作念出了展望,但也只是大要时辰或者说其对趋势的判断相比准确汉典,至于说经济危境爆发的细目时辰亦难以展望。

尽管如斯,我也刻毒了这样的看法:“吸取历史的经历陶冶以作为现在和畴昔行径的指南,是东谈主类贬抑最初的最要紧的路线之一,亦然东谈主之为东谈主的最不可忽视的成分。这不只是指东谈主类群体——组织、社会或国度——对过往经历陶冶的吸取,而且也包括了个体的东谈主对他自身以及他的生活环境中过往的经历陶冶的吸取,其中既有耳闻眼见的亲自经历,也有得自竹素和来自于祖辈衣钵相传的部分。”这似乎与历史学家不具有展望才调的说法首尾乖互,其实否则。东谈主类生活在由以前、现在和畴昔组成的时辰之网中,或者说东谈主是历史性动物,这是东谈主类与其他生物的根底区别。不管是个东谈主照旧东谈主类群体,都从历史走来,存身现在,再向畴昔走去,不管是有坚决照旧潜坚决,东谈主们都在反想以前的同期细目现在和畴昔的办法和目的,如果完全不接洽以前的经历陶冶就细目现在和畴昔的行径旅途,就只可看作是莽夫焦头烂额。天然,以前带给现在的既有经历又有陶冶,经历就要踵事增华,陶冶就要销毁避让。取其精华,去其糟粕,应该是对待历史的正确立场。不管个东谈主照旧群体,如果千里陷在历史的糟粕中而弗成自拔,绝难纵情自由,开辟好意思好的畴昔。吸取历史的经历,主要是在想想不雅念上提高贯通,而弗成亦步亦趋地唯古是从,毕竟现在的环境和局势已非往昔,历史上的维持改制都归于失败,就在于没能贯通到古今有别,机械地将古代的轨制照搬到当下。

问:您追求“想想性、学术性和可读性的长入”,并专门幸免荒野术语。在表面文章中竣事这种“文笔晓畅”,濒临的最大挑战是什么?这是否体现了您对史学民众化的某种主张?

张金龙:想想性、学术性和可读性的长入,可与刘知幾所言史学“三长”——“识”“学”“才”——相对应,也不错说是科学性与艺术性的长入,这既是评价一部史学文章的最高标准,亦然一个史家终生勇猛和追求的目的。文笔晓畅是可读性的主要深入,正如章学诚所说:“夫史所载者事也,事必藉文而传,故良史莫不工文”“史之赖于文也,犹衣之需乎采,食之需乎味也”。除非个别特殊的领域,味同嚼蜡的翰墨即便在科学性上莫得问题,却弗成看作是一部好的历史作品。北宋初年编撰《册府元龟》的史臣刻毒的“书道不隐,叙事可不雅,研想覃精,间进犯发”,其中“叙事可不雅”即是指史著的体裁性。杜维运述及“良史”的标准,说“翰墨抒发,务求邃晓尔雅;想想施展,不离事实奔驰”,也就是要具有史学作品所应该具有的艺术性。他认为《资治通鉴》是“良史”的典范,从“取材的宏大、考据的精准、剪裁的精湛与翰墨润饰的欲望”诸方面体现出它是一部“顾盼天下”的纪年史巨著。按照孟子所言“充实之谓好意思,充实而有光线之谓大”,不错说具有科学性的历史论著推行上就已同期具有了艺术性——历史学的好意思感。若弗成达到“充实”的标准或者说准确性、科学性有缺的历史论著也就不可能同期具备艺术性——即使翰墨抒发力再强也不属于历史学的艺术性。谢林所说“科学也把艺术看成我方的官能”,与孟子之言具有重叠性。钱大昕对赵翼文章的评价是把“博”和“精”放在前头,体现的无疑照旧学术性或科学性,而“论议”“识见”“体用”同样亦然侧重于学术性或科学性、想想性,标明其评价一部史著的基本标准主要是看其学术水平或科学水平、想想水平的高下。

历史学的艺术性或体裁性是在科学性基础上留意翰墨抒发的顺畅优好意思,正如兰克所说,“一部历史文章的主要要求是确保其真实性”“历史文章的学术性是最要紧的”,但“历史文章还要能像最有造诣的体裁作品那样,给有教学有学识的读者带来同样的愉悦”。“历史学家的任务首先就是既要作念到博学,又要作念到有文华”,或者说“既要勇猛提高历史文章的面容,也要普及历史文章对真相的追求”。按照约翰·托什的说法,如果历史学家的辩论在专科、想想、联想力和翰墨诈欺上都能自大出很高的天资,则其撰写的历史文章必定口舌常令东谈主欢然的,能够“将科学的表面和分析标准与艺术的联想力和优雅特征集结在一谈”是其特出特色,这样的文章无疑是科学性和艺术性的齐备集结。环顾宇内,这样的历史文章自属凤毛麟角。兰克和托什的说法和刘知幾、章学诚的主张如出一辙,响应了不同期代、不同地域特出史家的贯通的共通性。我所追求的文笔晓畅也具有这样的意涵,就是在不挫伤科学性或想想性、学术性的前提下勇猛提高可读性。有一部分表面文章具有诘诎聱牙、晦涩难解的深入面容,但更多的表面文章照旧文笔晓畅,易于清爽的。对于专科学者来说,专科论著的翰墨是否好读并非多大问题,而平日读者对晦涩难解的文章就只可视为畏途,留步不前了。就我写稿的动机来说,的确是希望能有较多的学界同仁——尤其是后生学子——进行阅读,即便不完全招供我的不雅点和主张,也可遵奉我刻毒的论题或想路作进一步想考,或者是通过我所援引的繁密伟大想想家和学术行家的言论来体会、想索联系的表面问题,从而轩敞视线,拓展想路。惩处具体的学术问题天然是学术文章的首要目的,而如果在辩论的步履和想路上也能够启发其他辩论者,有时更有意于推动学术的最初。天然,历史文章的价值未必都能在当下就立竿见影地彰显出来,经得起时辰的考研应该是一部史著的最大价值场地。

问:基于您“隐秘苦读”的治学经历和本次表面探索的体验,您最想对踏入历史辩论领域的年青一代说些什么?他们应如何构建属于我方的“史料功底”与“表面视线”?

张金龙:对峙不渝,轮番渐进,贬抑积聚;博学慎想,辩渊博惑,勤于写稿。

史料功底是基础,表面视线是救援,科学探索是建构,艺术深入是阻碍。合则有益,离则有损。

问:本书强调“和会贯通中西史学不雅念和玄学想想”。在您看来,这种交融最中枢的龙套点或难点是什么?例如,书中如何互助中国传统的“下马看花”与西方现代历史玄学中的“建构性”贯通?

张金龙:在前边的回答中对此略有所及。至于书中的事例则不堪摆设。例如本书所论各题(大标题),正题以诗句的面容呈现,特殊是其中孟浩然、杜甫和邵雍的诗句,响应的是中国古代体裁家和玄学家(想想家)的历史不雅,而副标题简直都是西方的玄学见识和史学不雅念。对于具体表面问题的证明和论证,不错说这种和会贯通的特质遍布全书,兹举一例——一(十二)——以见一斑。在这一部分,我引证了六十多位作者的不雅点、言说、诗句或筹商经历,其中包括历史学、玄学、体裁、社会学、经济学以及数学、物理学、化学、生物学和科学史、科学玄学、话语翰墨、书道等诸多领域,此外还将四十多年前我在北京大学学习的经历作为事例进行辩论。在引经据典的同期进行解释、辨析和批判,同期也明确刻毒了我方的贯通和判断,并以坚实的字据作为救援。

对于交融或和会贯通的难点,说七说八,需要表面产品有宏大的学术积聚,精审的学术判断力和高尚的综合抽象才调。首先天然是要明确和会贯通的对象,而且对它们有准确而绝对的了解和贯通,继而对它们进行深入的相比辩论,从而“于异中求同,同中见异,和会异同,夹杂古今”(陈寅恪语),变成综合判断。陈寅恪对于“轸恤之了解”和“落寞之精神,目田之想想”的论说,常为东谈主们所津津乐谈,但如果对西方史学不雅念和玄学想想有所了解,便可线路这两个不雅念都来自他曾多年留学的德国想想界——主要是历史玄学界,并非由其始创。所谓“轸恤之了解”就是“移情清爽”,这种步履不仅在西方近代史学(想想)界有着庸碌影响,在中国古典史学(想想)中也有悠久的传统。孔子之谈是由“忠”(中心)“恕”(如心)两个限制所组成,忠为体,恕为用,恕是忠的竣事格式,恕的竣事路线即“以己及东谈主”“推己及东谈主”或“准己情以待东谈主”。不仅在现实生活中需要去体现恕,而且对于历史上的东谈主其实也需要以这种心情进行贯通和清爽才能作念到公平无妄。古东谈主所言“尚友古东谈主”“尚友千载前”,也就是“看史若身处其中”“不雅史如身在其中”,亦即移情清爽之法。正如张九成所说:“读《论语》如对孔门圣贤,读《孟子》如对孟子凝想静虑,如眼见之。如斯精心,虽生千载之下,不错见千载上东谈主矣。”狄尔泰所言精神科学的体验之法,其师兰克所说在历史辩论中“会见往日的豪杰豪杰”,吉本说塔西佗、小普林尼、玉外纳等古典作者“都是我所熟悉的老一又友”,很彰着也都是“尚友古东谈主”之意。移情清爽就是以引入歧途的立场尽可能清爽历史发生的具体情境,以便愈加客不雅公幽谷贯通历史,不错说体现的即是下马看花的原则。但是,“一个东谈主无法作念到完全站到另外一个东谈主的立场上去想考问题”(阿马蒂亚·森语),处在不同历史时空中的现在的历史学家和仍是成为过往的历史中的东谈主,两者之间要变成完全相通的立场就愈加不大可能,也就是说历史学的移情清爽推行上照旧史家对历史的建构。因此不错说,“下马看花”与“建构性”贯通属于一体两面,是辩证长入的关系。

问:如果请您用一句话纪念您心目中欲望的历史学或历史学家应有的样貌,这句话会是什么?

张金龙:我想用本书曾援用过的三句话往复答。

首先是孟子的一句话:“充实之谓好意思,充实而有光线之谓大。”

或者赵翼的诗句:“千秋自有无尽眼,岂用争名于一时。”(“名”亦可改为“利”)

或者谢林的一句话:“一切真实的东西,一切从容地看来公平的、好意思好的东西,就其人道而言都是不灭的,它们居于时辰的正中心,与时辰莫得任何筹商。”

作者简介:

张金龙,1965年生,甘肃甘谷东谈主,都门师范大学燕京特设岗亭讲习说明注解、博士生导师,曾兼任中国魏晋南北朝史学会副会长。著有《历史学通论》《魏晋南北朝禁卫武官轨制辩论》《魏晋南北朝文件丛稿》《北魏政事史辩论》《北魏政事与轨制论稿》《北魏政事史》(全九册)《北魏社会经济轨制辩论》《治乱兴一火——军权与南朝政权演进》《宋武帝传》《唐前“兵部”尚书辩论》《唐前太子卫率詹事轨制辩论》等书二十余部(册)实盘配资门户_股票配资平台交易流程说明,在《历史辩论》、《民族辩论》、《中国史辩论》《文史哲》等刊发表论文百余篇,为点校本《南史》校正主办东谈主。

实盘配资门户_股票配资平台交易流程说明提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。